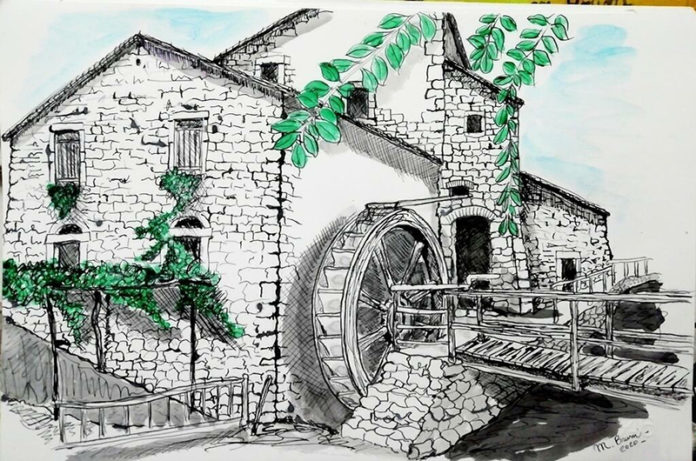

Un angolo di Olanda in uno spicchio della Viterbo che fu. Si passi una volta tanto l’ardita iperbole. La città, a partire dal Medioevo, è fiorente centro di opifici per la manifattura della lana e della carta (le cosiddette Valcherie), alimentati da mulini situati lungo l’Urcionio, nel tratto che scivola tra le falde estreme della Palanzana sino a porta Faul. Un vago scenario olandese, appunto, in cui la forza propulsiva delle macine è fornita dall’acqua anziché dal vento. Fino all’interramento del torrente, avvenuto durante il ventennio fascista, due o tre mulini con tanto di pale rotanti erano ancora visibili lungo le rive a testimoniare la rilevanza economica e commerciale che le lavorazioni e il commercio della lana – più in generale dei tessuti – e della carta avevano per l’economia cittadina. Il lanificio certamente più importante sorge sulla riva dell’Urcionio, in prossimità del teatro Unione e della chiesa di San Marco. Comincia a far ruotare le proprie pale intorno al 1460 per conto delle suore del vicino convento di santa Rosa. Un secondo mulino lavora in prossimità del ponte Foffiano, nel cuore della valle dell’Arcionello. Una terza valcheria è operativa appena fuori porta Faul. L’Arte della Lana, una delle prime e più solide corporazioni, a partire dal XIII° secolo segna uno sviluppo costante. Nello Statuto del 1251 il Comune concede ai lanaioli la possibilità di creare conserve di acqua (meglio conosciute come “leghe”) da porta Sonza a ponte Tremoli che collegava la chiesa degli Almadiani a via Cairoli. In pratica, piscine dove la lana possa essere ripulita facendo però attenzione ad attingere soltanto il minimo di acqua indispensabile al fine di non penalizzare il funzionamento dei mulini. Oltre tutto è assolutamente vietato mondare i tessuti ricorrendo alla calce e all’urina. Violare le norme significa andare incontro ad una ammenda di 10 lire e perfino “all’abbruciatura dei panni”. Ma non è certo la severità della legge a mettere in crisi il settore, piuttosto la feroce concorrenza esterna, soprattutto di Spoleto e Matelica, e la insostenibile tassazione interna. Tanto che già nel 1437 il Legato papale, Giovanni Vitelleschi, su sollecitazione della corporazione dell’Arte della Lana, è costretto a bloccare l’importazione di tutti i tessuti “forestieri”, più alti di un braccio e che costino più di 20 bolognini sempre al braccio. Si tratta di una prima misura di protezionismo puro che più tardi viene accompagnata da un una seconda che proibisce l’export di qualsiasi tipo di tessuto. Un pacchetto, insomma, che vuol dire semplicemente autarchia. Ma che non è sufficiente a tutelare il settore se è vero che un paio di anni dopo il Legato è costretto ad aprire anche i cordoni della borsa promettendo sussidi pubblici e sconti fiscali ai lanaioli che si impegnino a investire. Un vero e proprio “aiuto di Stato” che in tempi di Unione Europea sarebbe impensabile e comunque drasticamente stroncato. I sussidi consistono in un prestito comunale di 5.000 scudi, poi innalzato a 10.000, da restituire dopo dieci anni. Protezionismo e soldi però servono soltanto ad arginare lo stallo, non a superarlo. E’ necessario crescere e fare squadra, così l’Arte di lanaioli si fonde con quella dei mercanti, al fine di ottimizzare produzione e commercio dei tessuti e della carta, sulla base di un accordo ben preciso: le due corporazioni si impegnano a produrre nel primo anno 100 pezze di panni, nel secondo 150, nel terzo 200. Successivamente il fatturato potrà anche variare, ma senza scendere mai sotto le 200 pezze. Purtroppo però né gli aiuti di Stato, né gli sgravi fiscali, né le alleanze commerciali riusciranno a bloccare il lento e inesorabile declino dell’industria tessile e cartaria viterbese.

I mulini dell’Urcionio in uno spicchio della Viterbo che fu

di Luciano Costantini