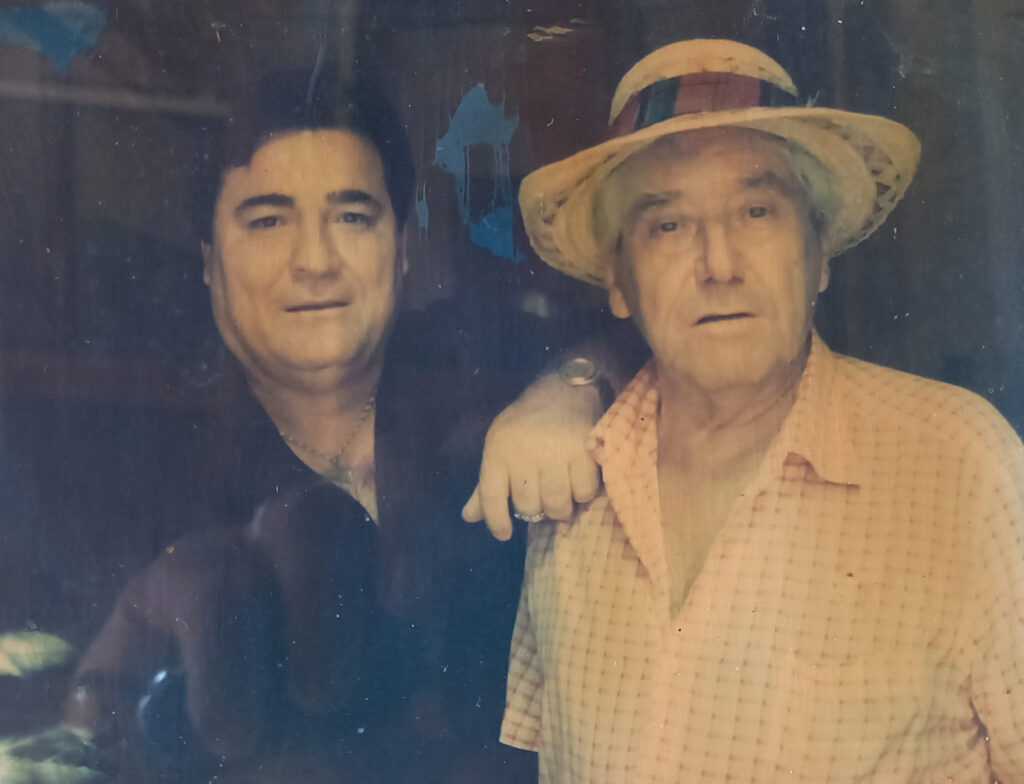

Amore per la Tuscia. Amore per Tarquinia. Ma soprattutto amore per gli Etruschi, che di quella terra furono gli antesignani. Una passione di famiglia, quella di Daniela Bordo, figlia di Omero, un geniaccio (come lo definisce lei stessa) capace di inventarsi di tutto e di più su quel popolo, tanto da diventare famoso in tutto il mondo (Il New York Times gli dedicò addirittura una prima pagina).

Insieme al padre, negli anni ’90, realizzò Etruscopolis, una vera e propria ricostruzione dell’antica Tekna, scavata all’interno di una cava originale etrusca del IV-V secolo avanti Cristo, dove quel popolo estraeva il macco, una pietra che 2500 anni fa serviva per realizzare ogni tipo di costruzione. Oggi questo piccolo ma grande gioiello viene visitato da migliaia di persone, italiani e stranieri, e rappresenta la maggiore originalità di Tarquinia, anche se potrebbe essere valorizzato ancora di più.

E proprio nel giardino di Etruscopolis Daniela parla del suo orgoglio: ovviamente di suo padre Omero e di quanto fatto anche da lei nel corso degli ultimi decenni.

E’ vero che all’inizio Omero faceva il tombarolo?

“Per modo di dire. Mio padre nacque nel 1943, a settembre, otto giorni dopo l’armistizio. E questa cosa lui la ricordava sempre. Nel dopoguerra c’era la fame, c’era la miseria. E i ragazzi di quel tempo, tutti o quasi, si arrangiavano come potevano. Anche andando a tombe. Ma lui era affascinato nel conoscere questo mondo pressoché sconosciuto e così, a soli 20 anni, cominciò a collaborare con la Sovrintendenza alle Belle Arti”.

Insomma, la sua fu vera e propria passione…

“Sì. A lui piaceva toccare con mano tutto ciò che riguardava questo popolo, perché – diceva – questi sono i miei antenati. E fu così che entrò in contatto con Mario Moretti, all’epoca sovrintendente, e cominciò a lavorare, operando tanti scavi e tanti recuperi. Nel 1975 fu lui a trovare la tomba delle Pantere, la più antica fino a oggi scoperta, e a portare alla luce le mura dell’Acropoli di Tarquinia”.

Ma non si fermò a questo. Poi cominciò anche a produrre…

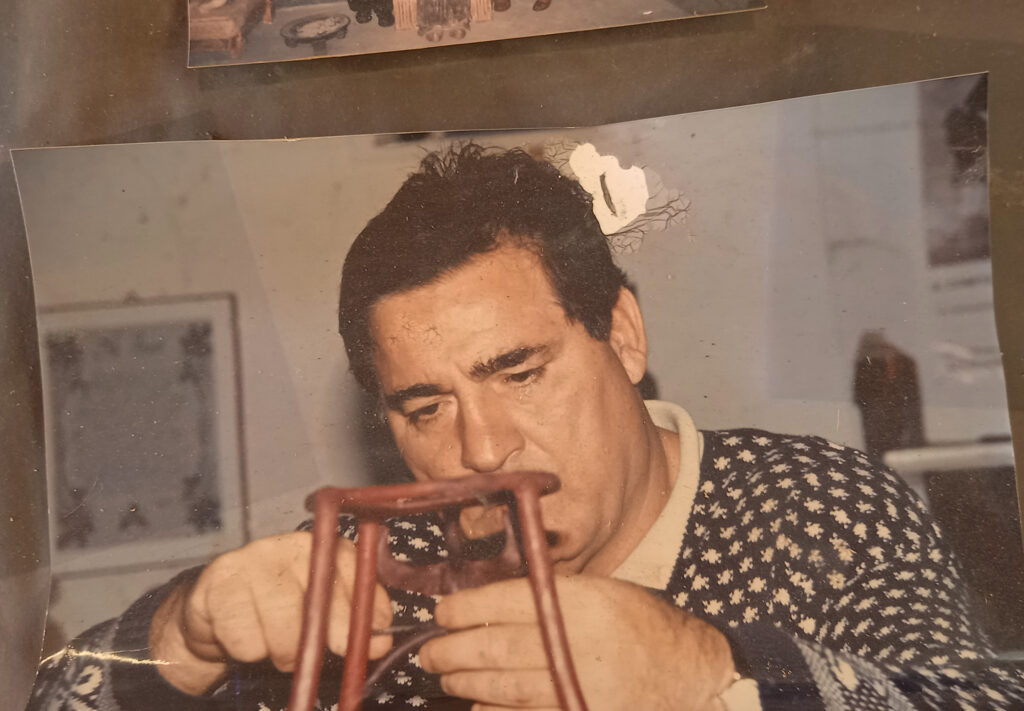

“Mio padre era un geniaccio. E, grazie al suo intuito, scoprì l’impasto arcaico. Quello che gli etruschi usavano per i loro ornamenti. Ma non lo fece né da ricercatore, né da studioso, né da chimico. Ci arrivò solo per intuizione. Quando cominciò a realizzare i suoi vasi aveva appena 23 anni. Li faceva in campagna. Pian piano si sparse la voce e così cominciarono a venire molti compratori. E i prezzi lievitarono”.

Però Omero ebbe anche dei problemi per questa cosa…

“Sì. Ebbe problemi con la Giustizia. Anche perché quando furono sottoposti all’analisi del tempo, cioè all’analisi del carbonio 14, alla termoluminescenza, risultarono antichi di 2.500 anni. Ma lui si difese dicendo che quelle erano cose realizzate da lui e che non si poteva punire la sua bravura”.

E allora che cosa accadde?

“Il problema era diventato addirittura mondiale. Alla fine si arrivò a un accordo con la Soprintendenza. Lui avrebbe potuto continuare a realizzare le sue opere, ma con tanto di certificato, in cui si attestava che quei prodotti non facevano parte del patrimonio archeologico tutelato. Così sono nati quelli che furono chiamati impropriamente ‘falsi d’autore’. Ma c’è stato anche chi ha graffiato la sua firma e se li è rivenduti nei musei”.

Omero è morto nel 2018, a 75 anni. E lei ha raccolto la sua eredità…

“Io non sono capace neppure di attaccare un chiodo. Il genio era mio padre. Io ho sempre curato la parte commerciale perché lui non sapeva e non voleva gestire i soldi. Però voleva lasciare ai posteri qualcosa di unico. Così nel 1993 comperammo questo edificio e lo restaurammo completamente. Ma il lavoro più impegnativo fu quello di riportare alla luce quella cava di macco dove oggi sorge Etruscopolis. Mio padre fece tutto in accordo con la Sovrintendenza. Ricostruì tombe importantissime che alla necropoli si erano rovinate, completandole anche con gli arredi funebri e usando i colori originali di quel popolo. Ma realizzò anche un plastico che riproduce fedelmente la città di Takna. Insomma, portò a termine una cosa unica nel suo genere”.

E oggi l’attività come va?

“Dopo lo stop causato dal Covid è ripresa. Ma non nascondo che abbiamo sofferto. Anche perché tutto quello che è stato realizzato non ha avuto alcun contributo di denaro pubblico. All’epoca accendemmo dei mutui che, fortunatamente, sono stati tutti pagati. Anche dopo l’attentato alle torri gemelle, nel 2001, furono annullate tantissime prenotazioni. Oggi però abbiamo visitatori sia italiani che stranieri”.

Fate anche altre cose?

“Sì. I laboratori didattici per i ragazzi. Facciamo fare gli affreschi etruschi con la stessa tecnica che usavano loro. Prima c’è la spiegazione teorica, poi insegniamo ad usare la tecnica dello spolvero ed infine la pittura. E mentre l’affresco si asciuga li portiamo a visitare Etruscopolis”.

Scusi, ma con gli enti pubblici non c’è alcuna sinergia?

“Purtroppo no. Eppure sarebbe utilissima. Perché il turista che arriva a Tarquinia dovrebbe visitare per prima Etruscopolis, per avere un quadro generale della cultura etrusca, poi la necropoli e poi il museo, che è stupendo. Ma tutte le amministrazioni che si sono succedute ci hanno completamente snobbato”.

Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Idee per il futuro?

“Tante. Ma avrei bisogno di qualche matto, tra virgolette, che mi segua. Si potrebbero sviluppare eventi anche internazionali. Ad esempio, un premio, da assegnare a personaggi famosi. Quando mio padre era ancora vivo, insieme a Luigi Daga, fondò l’associazione ‘Il Lucumone’ che dava il premio ‘Il Lucumone d’oro’. Poi Daga si ammalò, mio padre è morto e la cosa è finita lì”.

E poi?

“Bisognerebbe creare un percorso che comprenda Etruscopolis, necropoli e museo. Ricreare la corsa delle bighe. Perché la sua origine, come molti credono, non è romana, ma etrusca. Nella tomba delle Olimpiadi la parte sinistra è dedicata proprio a questo. E allora, visto che l’Università Agraria ha molti terreni, si potrebbero sfruttare quelli per realizzare il progetto. Poi si potrebbero cambiare gli euro in sesterzi e addirittura organizzare apericena all’etrusca, con valletti in costume. Ma le pare che a Tarquinia non esiste un ristorante dove si può mangiare etrusco?”.

In conclusione, cosa manca a Etruscopolis?

“Lo dico? Una collaborazione intelligente”.