Un tempo era modellato dal “tornaro” a forma di disco con spezzoni di frassino, acero bianco, pero, noce, ciliegio, sorbo, legni particolarmente duri e compatti. Non si doveva spaccare a contatto coi sassi e le buche del terreno. Oggi , ruzzolone è un multistrato leggero e calibrato che nulla ha a che fare con quelli di cinquant’anni fa. Ha il diametro di circa 25 centimetri e la forma di una caciotta del peso di 2 chili e dello spessore di circa 6 cm.

Il “tornaro” aveva l’accortezza di incidere sul bordo del disco – inizialmente piatto, poi tondeggiante – 3/ 4 righe circolari, come si usava per gli stornavelli. A Viterbo negli anni Cinquanta-Sessanta c’erano molti artigiani del legno. Mi vengono in mente Tondi e Gentili in via Saffi. Il disco si stringeva con una cordicella (sparacina) che aderiva con tre-quattro giri sulle righe precedentemente intagliate e si lanciava con forza lungo la strada. La corda aveva una maniccia (o rocchetto) trasversale sempre di legno per tenere stretto l’attrezzo e terminava in un “croccolo”, cioè in un anello da infilare nel polso che la tratteneva dopo il lancio.

Per far aderire bene la corda si provvedeva a strofinarla con alcune erbe, specialmente foglie di fave. L’abilità consisteva nel mandare il ruzzolone più lontano possibile. E non era semplice farlo correre lungo il sentiero; spesso debordava nelle cunette o nei campi limitrofi. Ovviamente non c’erano regole precise, né giudici di gara ufficiali.

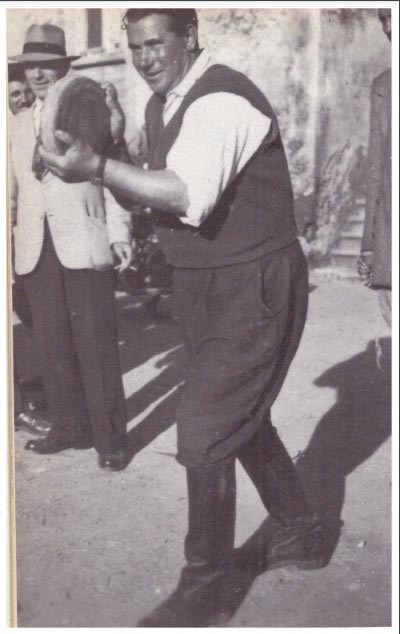

Inizialmente era un passatempo per uomini robusti (contadini soprattutto) che nel pomeriggio delle feste, dopo un abbondante pranzo campestre, lasciavano mogli e figli, si toglievano giacca e cravatta e impugnavano il ruzzolone per competizioni improvvisate. Per garantire all’attrezzo una migliore stabilità si conficcava furtivamente all’interno del legno (sulla linea del bordo) un peso generalmente di ferro o di piombo detto “basso” che assicurava nelle curve maggiore aderenza al terreno.

Tifo e agonismo sempre alle stelle, spesso con liti e baruffe tra bande di partecipanti. Si ha notizia di una animata scazzottata presso l’osteria Aquilanti della Quercia nei dintorni di Viterbo (prima che assurgesse a dignità di Gran Ristorante) che dovette essere addirittura sedata dalla “Celere”. Si racconta che uno dei contendenti avesse avuto un dito staccato da un morso. Altrettanto note le risse tra giocatori di Viterbo e quelli del triangolo Cura-La Botte-Tre Croci che insieme a quelli di Soriano nel Cimino e Monterosi erano considerati i più agguerriti. A Soriano nel Cimino, il raduno (detto l’Appello) era stabilito poco dopo il cimitero, al bivio delle provinciali per Orte e Vignanello. Nei giorni festivi, ma non solo, si concentravano nel centro collinare decine di giocatori che davano dimostrazioni di forza e talento. Rinomata l’abilità di due sorianesi soprannominati Alpinolo e Macedonia.

Agli inizi del Novecento, data la pericolosità delle gare, un’ordinanza del Municipio di Viterbo datata 10 marzo 1900 e firmata dal sindaco Giuseppe Bazzichelli ne aveva vietato il gioco “lungo la strada di circonvallazione e lungo le strade alberate. Nelle altre strade è permesso alla distanza di un chilometro dalla città e dagli altri luoghi abitati”.

Non a caso il disco di legno viene paragonato ad una forma di cacio. Si dice che i primi “giocatori” siano stati i pastori dell’Appennino che per passare il tempo durante la transumanza, usavano una “ruzzola”di pecorino stagionato (anche abbastanza pesante) che a giochi conclusi – se tutto finiva in santa armonia – veniva pagata da chi perdeva e assaggiata da tutti, abbinata ovviamente a generose sorsate di novello fresco di fiasca.

A Viterbo negli anni 1945-50 un sentiero tradizionale era quello della Pila. Frequentato anche quello che da porta Faul andava verso il Freddano, San Nicolao e il Salamaro. Molto battuto quello che portava alla fontana del Boia. Ruzzolone anche nelle campagne dove oggi sorge il Poggino. Si giocava spesso a coppia e mi dicono che i viterbesi Umberto e Armando Isidori a quei tempi erano i più forti. Sembrerebbe che per le regole ci si fosse attenuti nei tempi andati ad un documento del 1809 rinvenuto a Vallerano, una sorta di regolamento predisposto da un segretario di quel comune. Le origini storiche del gioco sarebbero comunque assai remote: si parla addirittura di XV sec. Sembrerebbe che la patria del gioco sia l’Emilia, dove il “ruzlùn” è molto diffuso. Non per niente a Sestola, in provincia di Modena, esiste “Via della Ruzzola”.

Oggi è una disciplina sportiva regolamentata dalla Federazione Italiana Giochi e sport popolari (Figest) affidata al Coni con tanto di campionati a vari livelli, campi omologati, club di territorio, “atleti” divisi in varie categorie ecc. Ma questo è un altro racconto.

Nella foto cover, alcune tipologie di ruzzoloni.

L’autore*

Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.