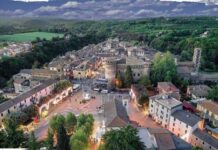

“Ho preso uno straccio rosso, ci ho fatto sopra falce e martello e glie semo andati incontro. Certo quando l’hanno vista non è che…”. Queste le parole del Combattente partigiano Libero Boni, nel ricordare l’arrivo, dalla Cassia, delle truppe motorizzate degli Alleati dirette a Viterbo. Era la mattina del 9 giugno 1944. Gli Alleati, infatti, presumibilmente non senza un certo imbarazzo, trovavano la Città imbandita di striscioni inneggianti l’Urss e l’Armata rossa. Con ogni probabilità, si trattava di allestimenti ad opera del Movimento comunista d’Italia – Bandiera rossa, la principale forza politica resistenziale del Lazio, operante altresì fuori dal Comitato di liberazione nazionale (Cln), che aveva infatti emanato ordini in tal senso per la Liberazione di Roma, cinque giorni prima. Gli Alleati, ad ogni modo, non si perdevano d’animo. Nel pomeriggio arrivavano in piazza del Comune, a bordo d’una Jeep militare, il capitano John Kane e il sergente Tony Lancione, per occupare il palazzo della Prefettura. Era l’atto che poneva fine in via formale ed ufficiale alle ostilità belliche e ai nove mesi di occupazione nazifascista per la Provincia.

Un passaggio del Fronte tutt’altro che indolore, su di una popolazione già sottoposta a privazioni d’ogni tipo, ai cui danni in quei giorni si era avuta la recrudescenza degli apocalittici bombardamenti alleati e le rappresaglie dei nazifascisti in ritirata.

I bombardamenti aerei, per tutto il territorio provinciale, causarono centinaia e centinaia di vittime innocenti, radendo al suolo interi centri abitati, e non sempre con plausibili ragioni militari. Riportiamo a riguardo le memorie di Giacomo Zolla, Combattente partigiano per la banda Domenico David – Raffaele Diana, di Soriano nel Cimino, sul 5 giugno, in dinamiche e drammaticità replicabile anche per quanto accaduto in contemporanea negli altri centri:

“Si restringe la cerchia dei bombardamenti aerei degli anglo-americani. Fervono da parte della Resistenza locale i preparativi per un’azione generale relativa all’occupazione della caserma ed inoltre per l’immediata riorganizzazione dei servizi in previsione del prossimo arrivo delle truppe anglo-americane. Il 5 giugno 1944 si tiene l’ultima riunione clandestina, molto allargata, nella bottega del [Pietro] Fucci. Mentre questa stava svolgendosi, alle 19,45 circa, si ode il rombo impressionante di due formazioni di fortezze volanti dell’esercito anglo-americano. Nessuno pensa a un pericolo imminente per Soriano, inquantoché anche il giorno precedente stormi di aerei americani avevano sorvolato il paese. Anzi, molti non corrono neanche ai rifugi antiaerei ma rimangono ad osservare il passaggio degli apparecchi, nonostante la cerchia delle zone colpite si restringesse sempre di più. Inaspettatamente, le due formazioni che stanno dirigendosi verso Soriano sganciano a catena bombe di grosso calibro e colpiscono in pieno zone centrali dell’abitato. Il fragore assordante della deflagrazione è il solo sinistro annuncio per chi nel chiuso delle proprie case o dei rifugi non ha potuto assistere al passaggio degli aerei. Per chi osserva dalle campagne e dalla montagna, il quadro di Soriano è desolante, spaventoso. Una intensa e densa nube rosa avvolge Soriano trasformandosi poi man mano in un gigantesco polverone grigio che nasconde completamente ciò che resta del paese. La visione è terrificante. Case distrutte, strade ostruite, gente lacera e sporca che si aggira fra le macerie, con lo sguardo smarrito e il volto solcato di lacrime. Alcuni scavano disperatamente fra le macerie cercando un familiare. Ovunque è disperazione e caos”.

Tra il 6 e l’8 giugno, tra il territorio di Vignanello e Vallerano, si consuma la strage nazifascista detta del Corpus domini: la seconda per numero di vittime nel Lazio, dopo le Ardeatine. Oltre quaranta civili innocenti uccisi per rappresaglia, le cui cause non sono mai state del tutto chiarite. L’ipotesi più plausibile è che, nella concitazione generale del passaggio del Fronte, degli abitanti di Vignanello avessero ucciso dei soldati tedeschi in ritirata lasciandone però i cadaveri sulla strada, visibili agli altri commilitoni che, quindi, procedevano alla vendetta. Chiusi tutti gli accessi al centro, i militi tedeschi catturavano maschi di ogni età, fucilandoli e lasciandoli sul posto. Biagio Gionfra, nato a Vignanello nel 1926, emigrato a Milano e Combattente partigiano nel Biellese, tornato a Vignanello nella seconda metà anni Novanta, rilasciava nel 2007 questa dichiarazione, frutto delle informazioni che aveva raccolto in passato:

“La vera storia di quando i vignanellesi si sono opposti ai tedeschi… È successo che sopra al balcone del Comune un fascista ha detto: ‘Gli Alleati stanno raggiungendo Corchiano, sono a pochi passi da Vignanello. Invece non era vero. Ecco cos’è successo. Allora i vignanellesi… hanno fatto quello che dovevano fare. Lo sbaglio che hanno fatto è di lasciare un cadavere a monte Sforza. Lì avevano ammazzato un tedesco e lo avevano lasciato in mezzo alla strada. I tedeschi, in ritirata da Corchiano e da Fabrica di Roma, quando hanno visto questa cosa qui, hanno fatto quello che han fatto. Non hanno guardato in faccia a nessuno: o vecchi o giovani. Tant’è vero che hanno ucciso un giovane di 13 o 14 anni. Quando li ammazzarono, li lasciarono, dov’erano, erano, dove si trovavano. Li ammucchiarono e basta e li lasciarono lì. Poi tanti li portarono a Vallerano. [Anche] quelli che portarono a Vallerano, tanti li hanno lasciati lì, tra cui un mio parente, Elio Gionfra. Un altro parente, Vittorio [Olivieri], era poliziotto, era in divisa; gli ha fatto vedere il tesserino e tutto. E ammazzarono anche quello”.

Ennio Piccioni, recentemente scomparso, fu testimone di una di queste esecuzioni avvenute a Vallerano, precisamente in località Madonna del ruscello. Qui, dei soldati tedeschi avevano fermato un ragazzo che, in lacrime e urlando, implorava loro di essere lasciato andare. I soldati fingevano di acconsentire facendolo allontanare, quando, poco dopo, ridendo, lo falcidiavano colpendolo alla schiena. Quindi Piccioni si recava presso i resti mortali del ragazzo, assieme a don Manfredo Manfredi, che chiudeva gli occhi al caduto dandogli la benedizione.

Tornando alla vicina Soriano, contemporaneamente alla Strage del Corpus domini, il 7 giugno, avviene un altro delitto per mano degli occupanti nazisti. Nelle campagne della cittadina, Pietro Pandimiglio e il figlio Giuliano, ambedue comunisti e combattenti partigiani nella David – Diana, stanno compiendo un’azione contro una pattuglia di tedeschi, i quali riescono a catturare Giuliano che, seviziato ed ucciso, è lasciato ai piedi d’un albero. Il giorno dopo, la mamma e la zia, avrebbe ricordato la sorella Nina, lo trovano sul luogo dell’esecuzione, dentro un fosso, spogliato e martirizzato.

Qualche giorno dopo, sull’altro versante della provincia, nella Teverina, un altro fatto di sangue riguarda sempre un padre ed un figlio. La mattina dell’11, a Civitella d’Agliano, vengono lanciate bombe contro una colonna di soldati tedeschi in ritirata: ne muore uno e due rimangono feriti. I tedeschi, coadiuvati da dei fascisti italiani, arrestano Anatolio Del Medico, di 53 anni, ed il figlio Amelio, di 23, e li traducono al casale della Civettara, abitato dalla famiglia Perinelli, che viene evacuata. I due sono portati nella stalla delle vacche, interrogati e torturati. I Perinelli, nell’allontanarsi, sentono delle urla provenire dalla stalla. Al ritorno a casa, il 14, vedono delle scarpe spuntare dalla terra dell’orto: erano dei cadaveri dei Del Medico, cui, prima dell’esecuzione, era stata probabilmente fatta scavare la fossa.

Ai lutti, si affianca la Liberazione, con le forze antifasciste e partigiane che entrano nei centri abitati. Tornando alla zona dei Cimini, c’è la testimonianza di Marino Benedetti, detto Marinaccio, di Canepina, comunista dal 1921, che per tutto il Ventennio aveva subito soprusi e sevizie di ogni tipo. Con la Resistenza, Benedetti era a capo della banda partigiana Strale, attiva sui monti Cimini. Ecco la sua testimonianza in merito all’ingresso a Canepina liberata:

“Noi partigiani, che eravamo ancora in montagna, quando scendemmo trovammo tutte le strade rovinate e in giro c’era poca gente e molti feriti e morti. Il 9 giugno venimmo invitati dagli alleati a compiere un rastrellamento di tedeschi: alcuni li mandammo a raccogliere i morti e i feriti, altri a lavorare le campagne. I feriti venivano portati nell’unico locale ancora intatto; mancavano le medicine, allora andammo dal farmacista e gli chiedemmo dei medicinali e lui ci disse che non sapeva niente. Andammo allora nella sua farmacia e non si trovò niente. La suora Assunta Tenenti, la quale tante volte l’avevamo aiutata a soccorrere i feriti, mi disse che aveva visto portare le medicine in una cantina e io immaginai subito di chi era la cantina e insieme ad alcuni compagni partigiani facemmo chiamare il sig. Silvio Moneta. Lo costrinsi ad aprire la cantina ed insieme ai compagni incominciai a bussare tutte le botti, poi io bussai una e due botti nuove e sentii che il suono non era uguale alle altre, le aprii e trovai i medicinali nascosti da un giubbone che era quello del farmacista. Presi i medicinali e la giacca, li portammo nel posto in cui erano i feriti. Intanto, mentre i miei compagni erano andati a portare i medicinali, io stesso andai al comando alleato e portai il giaccone del farmacista e lo feci arrestare. Poi andai dal dott. Vincenzo De Maria e gli raccontai la storia, poi gli chiesi se i medicinali erano buoni per soccorrere i feriti. Egli mi rispose di sì ed infine mi disse: ‘Dato che hai fatto tutto ciò ora aiutami a sistemare questa roba’. Lo aiutai e andai al paese e quando scesi in piazza vidi scritto sui muri: Viva Benedetti Marino e i partigiani”.

Anche a Viterbo città, i partiti antifascisti, associati al Cln e non, uscivano allo scoperto, riprendevano le proprie sedi e le proprie attività di tipo politico, assistenziale e dopolavoristico. Come avrebbe scritto Alessandro Vismara: “Il ciclone era passato e, anche se la morte era ancora nell’aria e sotto i muri crollati, la vita tornava lentamente a fiorire”.

La Città ed il circondario avevano visto operative diverse realtà partigiane. Il primato, a tal proposito, spetta al gruppo cospirativo Italia indipendente, di idee libertarie e repubblicane, composto da giovani studenti facenti capo al tipografo diciassettenne Sauro Sorbini, che dall’inizio della Guerra aveva ripetutamente inondato i quartieri della Città con volantini antifascisti, ciclostilati in una tipografia clandestina in via del Lauro, senza mai essere scoperto. In riferimento al dopo 8 Settembre, occorre qui aggiungere la banda dei Cimini, vicina al Partito d’azione ed operante tra Viterbo, Vetralla e San Martino, con a capo il professor Mariano Buratti, che svolge anche funzioni di collegamento con Roma, e suoi diversi allievi a seguito. La banda si dedica ad attività di sabotaggio, azioni militari, tra cui l’abbattimento d’un velivolo Fokker, propaganda e protezione dei militari alleati e sbandati. Buratti, arrestato a Roma, nei pressi di ponte Milvio, il 12 dicembre 1943, è fucilato a forte Bravetta, il 31 gennaio successivo. A seguito del Martirio, la banda dei Cimini ed Italia indipendente si fondono per dar vita alla banda Mariano Buratti, attiva sino alla Liberazione.

Legata alle Brigate Garibaldi, e quindi al Partito comunista italiano (Pci), la banda Ferdinando Biferali, dal nome del suo Commissario politico, di origini civitavecchiesi, si è costituita il 9 ottobre 1943, con Luigi Tavani come Commissario militare, sostituito il 16 gennaio 1944 da Gino Mangiavacchi, a seguito di un addestramento da questi ricevuto da parte degli Alleati. Strutturata in un Comando di dieci persone, di cui sei donne, e, più nel dettaglio, tre suore dell’Ospizio degli esposti Umberto I: Elena, Emilia e Reginalda, ed otto squadre di 43 persone, tra cui l’impresario funebre Primo Nocilli, alla banda sono state riconosciute, tra Viterbo ed aree limitrofe, 14 azioni di guerra, attività di sabotaggio, propaganda antifascista, cattura dei soldati tedeschi e protezione dei militari Alleati sbandati. Nel novero anche un ferito in azione, Emilio Coccia, e due Caduti: lo stesso Biferali e Vincenzo Turchetti, sorpresi dalle bombe alleate la notte del 27 maggio 1944, mentre si stavano recando al carcere di S. Maria in Gradi nel tentativo di liberare i detenuti politici. A Biferali, nel 1979, sarebbe stata assegnata la Medaglia d’argento al valor militare alla memoria.

Viterbo aveva visto attive anche organizzazioni socialiste e quindi legate alle Brigate Matteotti.

Tutte le realtà resistenziali dell’Alto Lazio interne al Cln erano state coordinate dal Raggruppamento monte Soratte.

Circa il Pci, all’avvenuta Liberazione, è sempre Boni a ricordare: “Siamo rientrati, abbiamo preso posizione. Io ho incontrato subito i compagni, s’è trovata una sede a via Tommaso Carletti e lì abbiamo iniziato a prendere le prime iscrizioni. Ho preso un locale a via Cavour. Gli impegni furono tanti. Io ho fatto un po’ di tutto. Stavo nell’Organizzazione, ho formato le squadre sportive: la squadra di calcio. Gli ho comprato le maglie… Più la politica”. Alessandro Bonucci, Combattente partigiano della banda Bartolomeo Colleoni, a Celleno, poi Presidente provinciale Anpi, aggiunge in merito: “Il Circolo Stella rossa, in via Cavour; responsabile era Vittorio Galeotti, insieme a me, Libero Boni, Puccioni Fiore. Dal punto di vista politico fu importante il compagno [Renato] Campagnolo, che aveva vissuto la restrizione del carcere fascista. Con il Circolo creammo delle squadre sportive: quella di boxe, con i pompieri e altri giovani compagni, la squadra di calcio che aveva una maglietta bianca con una stella rossa sul lato sinistro”.

Da segnalare, soprattutto nel legame con l’Era liberale, la presenza dei repubblicani, che in città vantavano una fiera e battagliera tradizione con un consistente radicamento. Il Partito repubblicano italiano era di fatto l’unico a conservare come esponenti principali personaggi di spicco già prima del Fascismo. Su tutti, il Leone di Viterbo, Duilio Mainella. Il Pri si era insediato in via Marconi, e, nel settembre di quell’anno, Vismara vi si recava, a nome de “Il Bulicame”, per intervistare Mainella. La prima domanda riguardava difatti il 2 maggio 1921, quando Mainella, contestando a voce alta il comizio del fascista Giuseppe Bottai, in piazza del Teatro, dava il via al ciclo di lotte contro l’affermazione del fascismo nella Tuscia, culminato con le Tre giornate di Viterbo (10-12 luglio 1921), quando la Città assurgeva alle cronache nazionali per aver impedito, sotto la guida degli Arditi del popolo, l’ingresso ai fascisti all’interno della propria cinta muraria.

I repubblicani, tra l’altro, nei frangenti immediatamente successivi alla Liberazione risultavano essere la forza politica, tra quelle storiche, più intransigente in quanto, al contrario di social – comunisti ed azionisti, non avevano abbandonato la pregiudiziale antimonarchica. Una fermezza poi premiata alle Amministrative del 1946, quando il Pri si attestava come secondo partito in Città, dopo la Dc.

E a proposito di intransigenza, non si può non ricordare il già menzionato Movimento comunista d’Italia – Bandiera rossa, il partito che, nel rifiuto di collaborare con la Corona e con le forze conservatrici e reazionarie, non aveva aderito al Cln ed aveva dato il maggior contributo di sangue per la sconfitta del nazifascismo nella Regione. Bandiera rossa era stata presente nella Lotta partigiana in diversi centri della Provincia. A Viterbo, ha per riferimento due figure storiche: il fratelli Alfredo e Attilio Vagnoni, protagonisti dell’ultimo episodio clamoroso di contrapposizione all’avanzata fascista: la sparatoria con le camicie nere della Milizia sulla scalinata tra via Saffi e via Cavour, l’8 marzo 1925. I due “si trovavano sempre là dove c’era da menare le mani contro i fascisti”, avrebbe ricordato Luigi Tavani, e sarebbero stati perseguitati politici per tutto il Ventennio. Alfredo, classe 1904, “Fervente assertore del comunismo”, riferisce il suo fascicolo nel Casellario politico centrale, risulta vigilato ancora nel 1940. Attilio, multato nel 1926, ammonito, arrestato, confinato, è ancora vigilato nel 1942. Meccanico di professione, durante la Resistenza, con il nome di battaglia di Generale Scatti, è a capo di Bandiera rossa, che alla Liberazione di Viterbo, conta circa 240 iscritti, gestisce due cooperative di consumo, una scuola di taglio e cucito e organizza spettacoli teatrali. Nonostante ciò, anche nel Viterbese, la formazione dei comunisti intransigenti si avvia verso il tramonto, per molteplici ragioni. Elencandone alcune: analogamente al Partito d’azione, con le dovute differenze, soprattutto sociali, non avrebbe trovato spazio nella contrapposizione in blocchi, i suoi propositi rivoluzionari l’avrebbero posta fuori da quello che sarebbe divenuto l’Arco costituzionale, il Pci ovviamente mal sopportava la concorrenza d’una compagine dai tratti tanto similari (non mancarono neanche a Viterbo polemiche ed insinuazioni verso Bandiera rossa) ed il Movimento comunista d’Italia, tra scissioni e cambi di linea ed alleanze si sarebbe trascinato fino al 1949, quando scompariva definitivamente dalla scena politica.

Ad ogni modo, nella Viterbo liberata del 1944, le bandiere rosse di repubblicani e social – comunisti pendevano dalla torre civica del Comune. Poi, gli eventi successivi, di livello internazionale e nazionale, si sarebbero riversati sulla realtà locale, determinando la mutazione dei destini politici per la Città.

Le popolazioni della Tuscia avevano a vario titolo dato un contributo determinante per la Liberazione dal nazifascismo. Nonostante sia stata sempre in auge la tendenza a definire quella del Viterbese, e certo non solo quella, una Resistenza minore, da “gappismo di provincia”, di “tante riunioni e poche azioni”. Un giudizio, alla luce di quanto accaduto e documentato, ingeneroso. Oltre alle mobilitazioni degli inizi anni Venti che avevano ritardato grandemente l’affermazione del movimento fascista sul territorio, l’opposizione e la cospirazione non erano mai mancate nel corso di tutto quel lungo ventennio, all’interno del Secolo breve, che è stato il Regime fascista.

Al momento della Resistenza, su tutto il territorio si è assistito alla creazione di formazioni partigiane di tutti gli orientamenti politici e culturali. Entità magari improvvisate nell’organizzazione, spesso recanti il nome mutuato dalla toponomastica del luogo operativo, con organigrammi stabiliti più che altro ex post ma che hanno significato, con il concorso di prigionieri alleati sfuggiti dai campi di concentramento, militari sbandati, sfollati e civili, azioni di danneggiamento e disturbo verso gli occupanti ed i loro collaboratori. Oltre a ciò, hanno calcificato quell’ossatura umana e civile che si sarebbe comunque espressa negli anni della Ricostruzione. Come avrebbe infatti riconosciuto e auspicato il Comandante supremo delle Forze alleate del Mediterraneo nel 1944- 1945, il Generale Sir Harold Alexander, sebbene con riferimento specifico all’Alta Tuscia: “La lotta dei patrioti contro il nemico a Nord di Viterbo è stata di aiuto diretto all’avanzata alleata. Un giorno il mondo conoscerà il vostro sacrificio e il vostro eroismo e, completamente libera, l’Italia ve ne sarà grata”.

Il Viterbese ha, come si è visto anche nella fase finale del Conflitto, conosciuto le stragi, così come le correlate violenze di polizia degli apparati repressivi antipartigiani di Salò, alla ricerca di antifascisti, soldati sbandati e renitenti, con percosse e sevizie verso i familiari, arresti, roghi di abitazioni e proprietà.

A questo contributo si aggiunga quello dei cittadini che, da militari, dopo l’8 Settembre, si sono uniti alle resistenze altrove. Come Paolo Braccini, di Canepina, Docente di zootecnia a Torino, Partigiano in Giustizia e libertà in Piemonte, fucilato al Martinetto il 5 aprile 1944, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, oppure i 12 Martiri delle Ardeatine riconducibili al Viterbese, di cui due decorati anche loro con l’oro alla memoria: Alberto Cozzi e Manlio Gelsomini. E, rimanendo a Roma, occorre ricordare il carabiniere viterbese Angelo Ioppi, Combattente partigiano nella banda Filippo Caruso, detenuto in via Tasso per 90 giorni e sottoposto a 28 interrogatori con torture, liberato dalla popolazione che irrompeva nel carcere delle Ss con la Liberazione della Capitale, ormai impossibilitato a camminare proprio per le torture subite. Anch’egli Medaglia d’oro al valor militare.

In riferimento ai Balcani, invece, si pensi al Carabiniere Mario Patrizi, di Vitorchiano, Caduto in Jugoslavia, Medaglia d’argento al valor militare alla memoria, e al gommista Nello Marignoli, di Viterbo, di cui in autunno cadrà il decennale della scomparsa, Combattente partigiano nella X Brigata Herzegovaska dell’Esercito popolare di liberazione jugoslavo.

A costoro si debbono giocoforza aggiungere gli Internati militari italiani, vale a dire i soldati catturati dai nazisti dopo l’8 settembre e reclusi nei campi di concentramento e sterminio senza che venisse loro riconosciuto lo status di prigionieri di guerra, perciò trattati come subumani privi di ogni diritto. Il loro No alla collaborazione ha significato un determinante contributo al fiaccamento del fronte nazifascista.

La data del 9 giugno non è tradizionalmente ricordata nella Città di Viterbo. Solo nel 40°, vale a dire nel 1984, proprio nel mezzo tra noi ed il 1944, si tenne una grande manifestazione organizzata dall’Anpi, per il resto la data non è assurta a rango di ricorrenza civile.

Eppure, ottant’anni fa, si segnava, certo tra sangue, violenze, lutti e privazioni assolute, un punto di svolta per la storia del territorio. Un cambio istituzionale e di prospettiva per il risanamento politico, sociale e civile del Paese.

Vale a tal proposito riproporre, senza correzioni, la parte a chiusura delle memorie autografe di Lorenzo Fiorentini, di Canepina, scritte in tutta evidenza subito dopo la Liberazione su di un quadernino per bambini, accanto a quelle di altri compaesani antifascisti. Un documento finito nell’Archivio storico dei comitati provinciali Anpi e Anppia di Viterbo, depositato dal 2010 presso l’Archivio di Stato di Viterbo:

“Italiani, compagni di dolore e di svendura, questo è caduto durante il ventenio fascista. Fascisti vecchi e nuovi. La guerra voluta dai nazisti germanici e dai satelliti fascisti a dilaniato la nostra Patria. Va la colpa ai primi per aver acceso il fuoco, a secondi per averlo alimentato. Fascisti, la vostra coscienza è macchiata d’invamia: dovete scontare questo peccato davanti a Dio e al popolo puro. Volevate far risorgere un partito defunto che a rovinato tutta litalia e il mondo intero; fatevi un esame di coscienza, penzate a dani e a lutti che a subito tutta la nazione. Fascisti. È giunta lora di scontare i vostri peccati, quanto avete gozovigliato oltre a quanto divertimenti, quante feste e allegria alla barba del popolo. Ora è finita, purgatevi dei falli commessi; per il magior dolore ricordate i tempi felici nella miseria. Fascisti, lasciate i posti che [in]degnamente avete lasciato. Quanti uffici avete formati senza alcun utile alla nazione? Sfrutatori, latri, lavete dimostrato perché molti caporioli sono stati contannati alla pena di morte e a 30 anni di carcere. Compagni questa è laverita, la cruta realtà della mia odisea. Fascisti il mondo chiede vendetta. Morte al fascismo e al nazismo”.

Nella foto cover: Viterbo, cinema Corso, 2 settembre 1951, II Congresso provinciale Anpi. Con la bandiera, Emilio Coccia. Alla sua sinistra, Amalia Biferali, madre di Ferdinando. Secondo da sinistra, Gino Mangiavacchi, Commissario militare della banda Biferali, dal 16 gennaio 1944 alla Liberazione.

Bibliografia e risorse d’archivio di riferimento essenziale per le informazioni e le citazioni riportate:

Archivio di Stato di Viterbo, Archivio dei Comitati provinciali Anpi e Anppia, Busta 1, fascicolo 7.

Bruno Barbini, Attilio Carosi, Viterbo e la Tuscia, Dall’istituzione della Provincia al decentramento regionale, 1927-1970, Viterbo, Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Associazione della Stampa Viterbese, 1988.

Biblioteca Comunale di Soriano nel Cimino, Soriano nel Cimino: fascismo, Antifascismo, Resistenza, Viterbo, Agnesotti, 1995.

Roberto Caiello, L’Ultimo padre di un contadino perfetto, Castiglione in Teverina, Accademia Barbanera, 2005.

Roberto Gremmo, I Partigiani di Bandiera rossa, Il Movimento comunista d’Italia nella Resistenza romana, Biella, Elf, 1995.

Partito comunista italiano, Storia della Federazione di Viterbo, Gli Anni del Dopoguerra, Testimonianze e documenti, a cura di Quirino Galli,Viterbo, 1984.

Giacomo Zolla, 30 anni di storia e di lotte dei comunisti di Soriano nel Cimino, 1936-1966, Memorie di alcuni compagni della provincia, Soriano nel Cimino, La Commerciale, 1972.