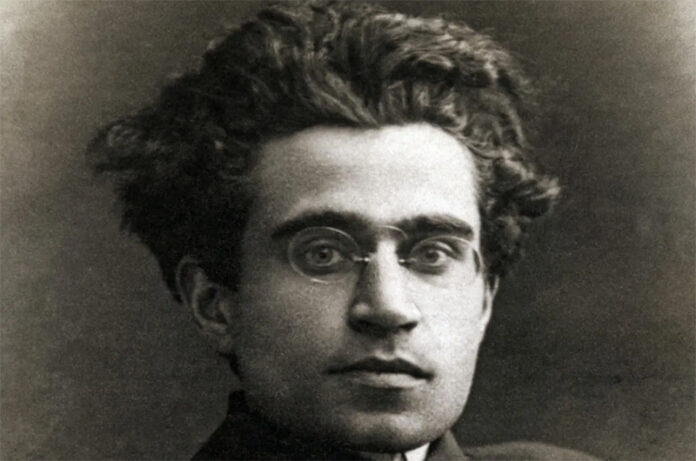

Il 27 aprile 1937, alla clinica Quisisana di Roma, veniva a mancare Antonio Gramsci, colui che a Livorno, seguendo Amadeo Bordiga al XVII Congresso nazionale del Partito socialista italiano, aveva contribuito alla nascita del Partito comunista d’Italia, divenendone poi segretario e determinandone esistenza e attività con il suo originale portato teorico e culturale. Sul pensiero di Gramsci, codificato nei Quaderni, a partire dall’immediato Secondo dopoguerra si sarebbe plasmata una generazione di attivisti, militanti, quadri di partito e intellettuali ben al di fuori dei confini nazionali. Gramsci è difatti il pensatore italiano contemporaneo più studiato al mondo e in assoluto il secondo, dopo Machiavelli, anche se, come ha dichiarato in una recente intervista Angelo D’Orsi, in termini di pubblicazioni si tratterebbe ormai di un testa a testa, senza dover escludere un possibile sorpasso sull’autore de Il Principe.

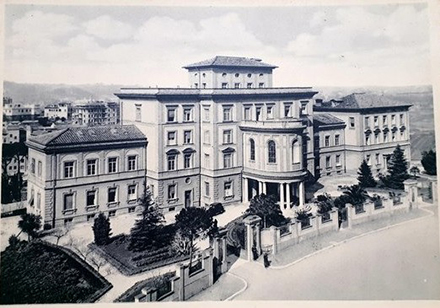

Gramsci si trovava alla clinica Quisisana dal 24 agosto 1935, a quasi un anno dalla concessione della libertà condizionale, ottenuta a seguito di una campagna internazionale a favore della scarcerazione, previa l’impegno della diplomazia sovietica, dopo otto anni trascorsi nelle carceri fasciste, in pessime e sempre più aggravate condizioni di salute. Il 25 aprile 1937, data in cui era stata per lui fissata la sospensione delle misure detentive, Gramsci rimaneva paralizzato da un’emorragia cerebrale. Due giorni dopo, il decesso.

Per l’anniversario della scomparsa, un particolare, restituito sottoforma di breve intervista, proveniente dalle memorie familiari di Maria Letizia Lanna, le cui nonna e mamma ebbero modo di incontrare Gramsci per ragioni professionali alla Quisisana.

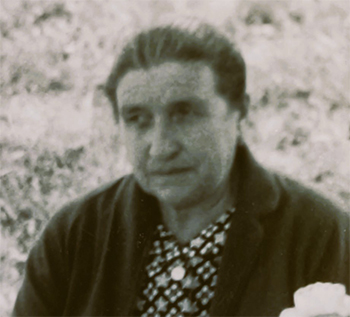

Maria Letizia Lanna, originaria di Roma, vive a Viterbo, ove svolge la professione di insegnante presso la Scuola primaria Alceste Grandori dell’Istituto comprensivo Carmine, ha due figli, Maria Sara e Davide, mentre il marito, Stefano Filippi, analista di strategie militari, insegna Studi strategici per la sicurezza presso l’Università degli Studi della Tuscia.

Come si chiamava e quando era nata tua nonna?

Mia nonna si chiamava Leonilde Civica. Nacque nel 1899 in un paesino del Reatino, San Silvestro, in cui l’unica possibilità per una giovane donna era quella di diventare moglie, madre e di lavorare nei campi al fianco del marito.

Che lavoro faceva?

Insofferente alla prospettiva di cui sopra, sebbene inizialmente analfabeta, si recò giovanissima a Roma per alloggiare in un convitto e studiare per la professione di infermiera, in cui eccelse sin da subito, lavorando nel Policlinico di Roma e poi seguendo lo staff del Primario di reparto in altre cliniche.

Che ricordi hai della sua persona?

Mi ricordo che era una donna di poche parole, riservata e gentile, aperta al mondo, alla vita e mai giudicante, insomma una donna con pensieri moderni nata in un’epoca sbagliata. Nel 1931 partorì mia madre Marisa, concepita per amore con un uomo che, dovendo scegliere tra le pressioni economico- sociali della sua famiglia e la paternità, optò per la su eredità di famiglia. Leonilde visse per la sua professione e per la figlia, con la quale condivise molte esperienze di umanità, portandola con sé nelle corsie di un ospedale, come anche nelle stradine della campagna romana per portare il chinino ai contadini ammalati di malaria o, ancora, tra i vicoli di piazza Bologna, negli appartamenti di famiglie di origine ebraica, dopo che erano state interdette dalle infami Leggi razziali, per portare cure e medicine.

Perché era nella clinica Quisisana?

Mia madre mi raccontava che la nonna si spostava in varie cliniche e città del Lazio, a seguito dello staff del Primario. Nel periodo in questione, lavorava in una clinica privata a Roma, che poi ho saputo chiamarsi Quisisana.

Tua madre si trovava con lei alla clinica nell’ultimo periodo in vita di Gramsci. Cosa ti ha raccontato lei a tal proposito? Che ricordi aveva dell’incontro?

Mia madre mi raccontava di quando da piccola, dopo la scuola, stava in clinica con lei aspettando il suo fine turno. Raccontava di come aiutava a riavvolgere le garze sterilizzate e dell’odore di disinfettante delle lenzuola bianche stese ad asciugare sulla terrazza dell’edificio. Un pomeriggio mia nonna le disse di seguirla in una stanza, il cui ingresso era spesso affollato di persone, forse agenti in borghese, per farle conoscere la persona di cui si prendeva cura: “Un uomo importante del quale la storia si sarebbe ricordata”. Lei entrò aspettandosi un signore imponente ed energico ma, davanti i suoi occhi di bambina, c’era solo un piccolo uomo magro, pallido, disteso in un letto candido. Entrarono in silenzio e la nonna, molto emozionata, gli presentò cosi mia madre: “Professore, questa è Marisa, la mia bambina”. Lui inforcò i suoi occhiali e la guardò teneramente, facendole un leggero buffetto affettuoso sulla testa. All’epoca quella bambina di circa sei anni non si rese conto della portata di quell’incontro ma nel tempo ne maturò la consapevolezza. Ogni volta che me ne parlava era come se rivivesse quell’evento, illuminando i suoi grandi occhi verdi.