Nel programma televisivo “L’approdo”, edito nel 1968 dalla Rai, Dalí rilascia un’intervista parossistica, chiosando le sue illustrazioni bibliche: “Quest’opera nel contesto della mia iconografia rappresenta il maximum, l’iperestesia stessa del trionfo del codice genetico dell’acido desossiribonucleico e nello stesso tempo è il trionfo del pensiero realistico e mistico del mio paese, cioè della Spagna, perché si possono trovare, in molte di tali illustrazioni, le idee mistiche della poesia di San Juan de la Cruz che, dopo di me, è andato più vicino alla Bibbia”.

Pur nel gioco pirotecnico del linguaggio criptico, votato all’esagerazione e all’autoironia, il pittore lascia intravedere, tra le pieghe della sua dichiarazione, alcune stabili e incontrovertibili verità.

Prima fra tutte l’iperestesia, ovvero la sincera propensione non solo per la fusione di tutte le arti, ma anche per l’estensione della sensibilità ricettiva a tutti i sensi. Come pittore, scultore, fotografo, regista, scenografo, sceneggiatore, designer, stilista, scrittore, Dalí da sempre insegue la musa poliedrica della sinestesia e dell’iperestesia. La sua amicizia con artisti, cineasti, scrittori e uomini di teatro è una vera e propria sinergia, coltivata fin dai tempi dell’eccentrica Madrid e acuita poi nella rutilante Parigi. Sospeso tra le due città, non poco contribuisce alla sua formazione l’ideale di un’opera d’arte totale, intesa come atto performativo in cui i vari linguaggi trascolorano l’uno o nell’altro.

In secondo luogo Dalí cita il realismo della sua terra natia mai abbandonata, ma sempre evocata sulla scia di un figurativismo vivido e virile e, al tempo stesso, di un simbolismo denso, nutrito da una fervidissima fantasia. Questa esperienza lo condurrà poi a sconfinare nel surrealismo onirico, financo delirante, e nel nonsense di un dadaismo ancorato all’oggetto ritrovato e ribattezzato, ma pur sempre decontestualizzato dalla banalità.

Infine il rinvio al misticismo carmelitano, nella figura del “poeta” San Giovanni della Croce è qualcosa di autenticamnte sincero, anche se disfarzato nel contesto dell’autodichiarazione immaginifica, come dimostra tutta la sua produzione religiosa, tra cui il celebre Crocifisso. Molti sono i legami e le letture con il mondo spirituale cattolico all’indomani della seconda guerra mondiale che portano Dalí verso una sincera pratica devozionale, venata anche di un certo tormento ossessivo per quel “morire senza cielo” della fase ormai crepuscolare della sua vita.

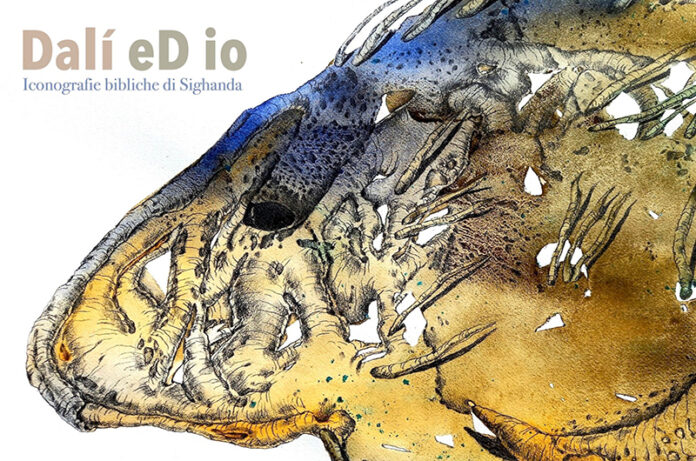

Sulle orme del pittore spagnolo, anche Sighanda traccia il suo sentiero, calcando diversamente le stesse identiche tappe: iperestesia, realismo, misticismo. Cantante e compositrice, carnettista e pittrice, chitarrista e interprete, Sighanda è un’artista a tutto tondo, che ha saputo fare della metamorfosi non solo l’oggetto delle sue opere, ma un vero e proprio stile di vita. Il melodico andamento del suo pennello, vibrante di trasparenze e di luci, ci conferma che tra suono e colore c’è solo una differenza di numero di oscillazioni, come già a suo tempo Steiner, Blavatsky e Schuré avevano ipotizzato. Coerente nella sperimentazione, Sighanda unisce canto e colore, alla ricerca della pura vibrazione, della diafana trasparenza, dell’autentica forma. Così come nella musica, la sua pittura segue le logiche dell’armonia, alternando consonanze e dissonanze, inseguendo sottili parabole melodiche, o concentrandosi in clangori timbrici, spinta dall’esigenza interiore, tutta kandinskiana, di obbedire al proprio spiritus. Così nel ritrarre si autoritrae, nello scrivere si autodescrive per poi poter autenticamente emozionare e comunicare. Non vi è nulla di accessorio, al pari di Dalí. Tutto parte dalla necessità interiore da cui emana l’emozione di un’esperienza unica.

Se il realismo di una figuratività a cui non rinuncia è il suo punto di partenza, è nella trasformazione simbolica che le forme poi galleggiano, libere e diafane, come in un liquido amniotico che sa di rinascita. E, rinate a vita nuova, le forme amorfe parlano di un’autobiografica conversione che, anche se non esplicitamente, comunicano. Di qui il misticismo velato di Sighanda che, parlando, tace. E il suo realismo pittorico trascolora nell’astrattismo mistico di uno stile tutto suo, identico e coerente, in cui il mezzo – l’acquarello, la china, la tinta – esibisce e al tempo stesso vela in trasparenze inusitate. E tra le pieghe delle sue visioni bibliche scorgiamo sempre i due estremi di un tu ed un io, di un Dio e di un umanità che faticosamente ma costantemente viaggiano l’uno incontro all’altro per poi ritrovarsi, ieri come oggi, in un abbraccio, in un fuoco, in un alito d’amore.

Nella ricerca dei pigmenti, l’artista di oggi si confronta con il pittore di ieri, dialogando su uno stesso piano. Come lui, infatti, adotta l’oro puro, elemento primordiale che, scrupolosamente steso, “lungi dall’essere materialista, è spirituale e mistico”, come dichiara Dalí. In tal modo le terre di Sighanda, prelevate dalle rocce collinari, dai pendii vulcanici, dai licheni dei monti o dalle sponde dei fiumi, sono sublimate in una lenta e progressiva metamorfosi verso l’assoluto. Così la vile materia, bassa e umile, sfiora l’incorruttibilità ed eternità del cielo. Come ricorda Dalí, infatti, l’uomo fin dal Medioevo coltiva questa ambizione: spiritualizzare la materia, trasformare ciò che è mortale in eterno. La pittura diviene dunque quella pietra filosofale che, sulla scia di Raimondo Lullo, Dalí aveva teorizzato, interiorizzato e – filosoficamente – realizzato.

Per questo tutti i temi biblici daliani, dalla Creazione all’Arca dell’Alleanza, dai patriarchi alle suppellettili religiose sono basati sulla riproduzione esplicita o celata del materiale prezioso divenuto centrale nella sua ricerca.

Oltre alle assonanze cromatiche, guardando attentamente le illustrazioni di Dalí in parallelo con quelle di Sighanda ci rendiamo conto che è la forma a dialogare: qui i confini tra figurativo e astratto, tra suono e spazio, tra voce e colore sono estremamente labili.

Nel volto di Mosè, luminosamente acceso dall’incontro faccia a faccia con Dio, fino alla figura del padre della fede, Abramo, scorgiamo un fil-rouge che ci parla di un dialogo e di una ricerca mai spenta, anzi instancabilmente tradotta in immagini e versi, in colori e suoni. Un mondo brulicante di vita e di lotte, di visioni umane e incontri divini, tradotto in ibridazioni tra il boschivo, lo zoomorfico e l’acquatico galleggia nel cosmo di Sighanda. Unico elemento unificatore è dato dall’evoluzione continua, a cui attoniti assistiamo, dalla fase larvale a quella adulta, di insetti, anfibi, molluschi in personaggi mitici e mistici che ci stupiscono e ci ammoniscono con tutta la loro carica simbolica, allusivamente edificante.

Se Dalí esegue un simbolismo astratto, quello di Sighanda è un astrattismo simbolico, degno dei più moderni dettagli di Moreau, con le sue chine arabescanti, o delle più sognanti suggestioni di Redon. Eppure, allo stesso tempo, entrambi sono autenticamente atavici. La sua pittura è un condensato coerente e conciso di tutta la sua esperienza di vita: è un felice riflesso dei suoi instancabili viaggi, delle sue incursioni filosofiche, della sua curiosità di carnettista e della sua ricerca vocalmente pittorica.

Come nella serie delle mitofonie, in queste sue bibliofonie pittoriche l’infinitamente piccolo e l’immensamente macroscopico si fondono, antiche forme biologiche prendono vita per trasformarsi in racconti di natura universale.

E risuonano le parole del Santo carmelitano che canta l’intima unione con Dio:

O fiamma d’amor viva,

che amorosamente ferisci

della mia anima il più profondo centro!

poiché non sei più dolorosa,

se vuoi, ormai finisci;

squarcia il velo di questo dolce incontro.

Questo è il focus di ogni bibliofonia di Sighanda e iconografia di Dalí: la metamorfosi scaturita dal tocco della Parola di Dio che agisce come un fiume carsico, sfaldando e ricongiungendo cammini, separando e addensando le folle, provando e riscattando interi popoli. È la Parola che innesca quel cambiamento che chiamiamo conversione, ovvero quel ritorno a casa, alla casa del Padre che cerca la creatura, fatta a immagine e somiglianza del suo Creatore.