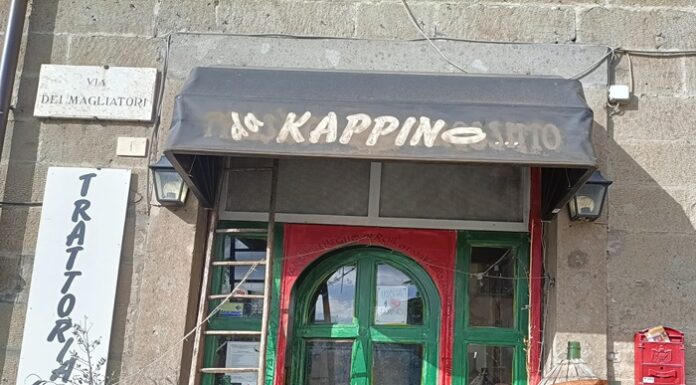

Scrivere di ristorazione nella Tuscia è un rischio matematico: sono talmente tante le insegne che vantano premi e riconoscimenti che qualsiasi tentativo di abbracciarle tutte suonerebbe parziale. Eppure nel cuore di Viterbo, nel quartiere di San Faustino, c’è una trattoria che a furor di popolo si è conquistata un primato assoluto, quella di locale sui generis, di posto fuori dagli schemi. Stiamo parlando di Kappino, l’iconica stanza di via Magliatori: atmosfera calda, pochi posti, tovaglie difformi, sedie che sembrano rimediate dai salotti delle nonne (e qualcuna lo è davvero), una pioggia di citazioni cantautorali alle pareti, quadri di artisti locali e alcune foto in bianco e nero di personaggi che hanno segnato l’immaginario viterbese (la Caterinaccia, Nicola 100 lire). Raccontare il “fenomeno” Kappino significa tralasciare il tema culinario nudo e crudo e soffermarsi sul contesto che c’è tutt’intorno alle portate, su quel clima che sa di giornata di festa.

Paolo Biagi, il titolare della trattoria, ci accoglie a fine servizio, seduto in quello che definisce il tavolo sociale, il posto riservato a chi entra da solo e vuole condividere qualche ora in compagnia. Accanto a lui Giulio e Paolo, due assidui frequentatori: si sono conosciuti casualmente e ora sono amici. “Capita spesso da queste parti”, dicono. L’intervista prende subito la piega di una chiacchierata a quattro voci. I due habitué danno la cifra sintetica di ciò che rappresenta Kappino per Viterbo: “È un posto felliniano dove mangiare è solo un pretesto”.

Come è cominciata l’avventura?

Ho aperto una ventina di giorni prima dalle restrizioni a causa della pandemia. C’è stato sin da subito un bel via vai di clienti e di amici. Non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare di aver aperto il mio primo locale che mi è piombato addosso il peso leggero dell’essere diventato un oste.

Chi era Paolo prima di Kappino?

Alle spalle ho 25 anni nel settore della vendita di mobili. Mi sono sempre detto che a cinquant’anni avrei cambiato vita. In realtà ho l’ho fatto po’ prima, dopo la morte di mio padre con il quale lavoravo. Non ho superato il colpo e ho deciso di tagliare i ponti con il mio passato professionale. Prima di aprire la trattoria ho passato un periodo triste, in cui mi sono ritirato a vivere in un casolare. Poi la rinascita.

Chi c’è dietro i fornelli?

Ci sono io e, nei fine settimana, Luigina, detta la Gigia. È la sorella di Nicola 100 lire, chi è Viterbo non può non conoscerli. Proponiamo piatti tipici locali: pasta e fagioli, le patate della Tuscia, le bruschette con l’olio buono e le verdure di stagione.

Le pareti sembrano lavagne scarabocchiate. Che storie raccontano?

Ci sono tantissime citazioni di canzoni che fanno parte del mio mondo, da Mannarino ai Clash. A realizzarle è stato Claudio Lana, l’artista viterbese che ha firmato tante vetrine della nostra città. Ci abbiamo lavorato durante il lockdown. Poi ci sono i quadri di mia madre, Isa Biagi. Ogni tanto mi capita di regalarne qualcuno. Ci sono vecchi cimeli, per esempio le locandine del Teatro Unione. Ogni oggetto ha un legame con il passato di Viterbo.

La tua trattoria è frequentata da una platea eterogenea, dai pellegrini della Francigena a vari professionisti del viterbese. Che effetto ti fa sapere di essere alle redini di un locale di tendenza?

Non mi piace essere considerato un trend, non credo di esserlo. Non mi fa sentiere a mio agio sapere che la gente viene qui solo perché va di moda. Per assurdo sceglierei di chiudere per un po’ di tempo pur di abbassare il livello di tendenza.

Però è innegabile che la tua osteria, complice quel sapore nostalgico, attiri anche un target di giovani radical. Pensiamo, per esempio, alla riscoperta delle balere nella Milano da bere…

Dietro il mio locale non c’è una scenografia, non c’è un marketing studiato. Tutto è autentico. Seguo ciò che ho voglia di fare. Non ho grosse pretese: regalo un sorriso, propongo piatti semplici. Mi interessa che le persone stiano bene, che si parli, che si abbia voglia di conoscersi e, perché no, anche di ballare e cantare.

Oltre alle tavolate di gruppo c’è anche la solitudine di alcuni clienti. Per chi va da solo al ristorante, il tempo diventa infinito.

Per questo è nato in modo del tutto spontaneo il cosiddetto tavolo sociale: il confine tra clienti, vecchi e nuovi, e storici amici è talmente sottile da perdere di senso. Siamo diventati una famiglia.

Hai mai visto nascere storie d’amore?

Certo, è capitato e capiterà (ride). Ci sarebbe materiale per scrivere un libro, chissà magari un giorno lo farò.

Svelaci qualcosa sul nome: chi è Kappino?

Il mio cane, è l’amico che ho perso. Si chiamava Kappa e non stava mai fermo. A volte qualcuno scherzava dicendo: “Guarda che prima o poi ti scappa”. E in effetti un brutto giorno è finito sotto un’auto. È stato terribile. È morto tra le mie braccia. Quest’osteria è un tributo a lui. Mi sembra di averlo ancora qui con me.