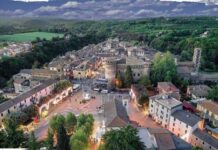

La sposa giapponese non sarà mai più così bella, con il vento forte che schiaffeggia l’abito candido del matrimonio e sembra portarla via, sul braccio ricurvo, sgraziato, che è un ponte sul vuoto (e in fondo il ponte sul vuoto è la metafora del matrimonio). Il fotografo la inquadra, lotta anche lui con le raffiche di aria fredda, e sullo sfondo mette la cittadella stretta e indifferente al tempo. Sullo sfondo mette Civita di Bagnoregio. La sposa giapponese poi varca l’arco, insieme, si avvinghia al marito, anche lui con l’abito originale del matrimonio celebrato a Osaka, arrancano tra i muri antichi, sorridono e s’incantano nei vicoli, fino a risplendersi nella piazza, lì dove vigilia la chiesa di San Donato, sfugge loro forse l’origine etrusca ma non che il presente non ha intaccato l’aspetto da borgo medioevale. La città che muore è una città che vive e, anche se è stata scelta come scenario per film d’autore e telenovele brasiliane, si è salvata dalla ruggine dello stereotipo, del cliché, della cartolina, dello scatto di Instagram affumicato da qualche filtro. In altri termini, sorprende. Così come sorprende affacciarsi da lassù, da un orlo della città e ammirare i calanchi, i paesi vicini, l’effetto che meraviglia della lotta rodata tra l’uomo che costruisce e la natura che modella a suo modo. Dopo avere mangiato bruschetta e bevuto vino, la sposa giapponese percorre la strada fino a Viterbo e, insieme al marito sempre più fiero di se stesso per avere trovato sfondi spettacolari per le foto della luna di miele, avanza, nella luce del tramonto; a passettini come camminano le spose giapponesi, tra altre pietre, sotto altri archi, ammirando un’altra manifestazione del tempo che, sia pure forse con maggiore fatica, si è fermato, nel quartiere medioevale di San Pellegrino. Sarebbe bello intercettare le loro sensazioni, per loro antichità sono i templi e i giardini zen, anch’essi, immutabili, di Kyoto. Anche a San Pellegrino vengono scattate foto, meno luminose ma altrettanto sospese nell’indefinito, gli sposi che si baciano, tra torri e balconi, uno sguardo indietro di ottocento anni, i fiori che spuntano da qualche finestra. La sera l’abito bianco viene riposto nella valigia e la scena si sposta lungo un’altra salita, un altro borgo, altri archi da varcare, ma in questo caso ci sono zuppe bollenti da assaporare, porcini da spiegare, crostini da illustrare, l’Est Est Est che rende più semplice anche usare e comprendere la lingua che unisce, in questo caso, le anime, l’inglese. Il giorno dopo gli sposi giapponesi tornano a Roma, la luna di miele italiana, anzi europea, continua, ma la giornata viterbese impreziosisce, rende originale, l’album del viaggio, quel vestito bianco che si allarga al vento con lo sfondo di Civita di Bagnoregio, il bacio sotto le pietre di San Pellegrino. I viterbesi, poi, come è normale continuano le loro vite, le passeggiate al corso, le attese ai semafori di Porta Romana, la spesa in qualche nuovo centro commerciale, le imprecazioni quando non trovano parcheggio in piazza della Rocca, il viavai tra le gioie e i nervosismi di qualsiasi altra città.

Ps. Ecco, la storia della sposa giapponese a Civita di Bagnoregio sarebbe dovuta andare pressappoco così, solo che l’abito fu spedito a parte dopo il matrimonio, fu bloccato per ragioni burocratiche alla dogana dell’aeroporto di Fiumicino e rimandato a Osaka, ci fu un po’ di delusione, ma l’album della luna di miele e della giornata della Tuscia è bello lo stesso, lei con abitino di Muji, lui con i jeans di Uniqlo.

giornalista de Il Messaggero