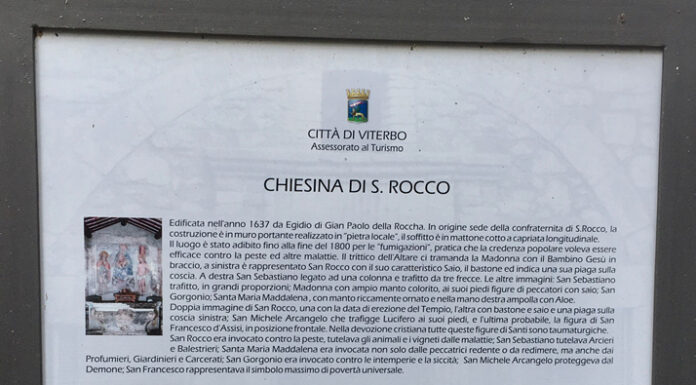

Il borgo di Roccalvecce, una frazione del comune di Viterbo che ha conservato una struttura medioevale in cui ogni scorcio conquista l’occhio del visitatore attento.Per chi vi arriva è pure un viaggio nel silenzio. Le sue origini sono piuttosto antiche: prima fu insediamento etrusco e successivamente “castrum romano”, dal 1200 in poi passò sotto il controllo di diversi nobili. Le origini del nome di Roccalvecce si perdono nella notte dei tempi. La prima versione e legata al periodo del medioevo quando l’area prendeva il nome di “Rocca del Vecchio” probabilmente dal condottiero che l’aveva costruita. L’altra ipotesi si colloca nel 1400 quando la fortezza entrò a far parte per patrimonio di San Pietro del Papato. Situata al confine tra lo Stato Pontificio e la Repubblica di Siena fu per un lungo periodo presidio delle guardie svizzere da cui il nome di “Rocca Helvetica” e quindi Roccalvecce. Interessanti da vedere sono il Palazzo Castello Costaguti e la chiesa di Santa Maria della Rocca. Ma il nostro interesse si è rivolto verso la piccola chiesa in posizione quasi nascosta entrando in paese. E’ la chiesina di San Rocco che fu costruita nel 1637 da Egidio di Gian Paolo della Roccha in origine sede della confraternita di San Rocco. La costruzione in tufo e il soffitto è in mattone cotto, con una capriata longitudinale. Il luogo è stato adibito fino alla fine del 1800 per le “fumigazioni” pratica antica che le popolazioni credevano che tenesse lontana la peste e altre malattie. Il trittico dell’Altare con la Madonna e il Bambino Gesù in braccio, a sinistra è rappresentato San Rocco con il suo caratteristico saio, il bastone ed indica una sua piaga sulla coscia. A destra San Sebastiano legato ad una colonna e trafitto da tre frecce. La chiesina ha il fascino dei luoghi dove gli uomini che la frequentavano, vi arrivavano camminando, su sentieri fangosi, dato che allora si trovava in aperta campagna, e hanno lasciato oggetti a memoria del loro passaggio. Altri dipinti raffigurano Santa Maria Maddalena, San Michele Arcangelo e San Francesco. La rappresentazione delle figure di Santi sono taumaturgiche, visto che ci troviamo in zona agricola e San Rocco era invocato contro la peste, a protezione degli animali e dei vigneti dalle malattie.

Durante i lavori di restauro è stato rinvenuto sotto il solaio, una sepoltura comune, visibile dai due lucernari e dove sono ancora presenti resti ossei.

Un itinerario alla scoperta di un piccolo tesoro, in prossimità, in una mattina di questo marzo bizzarro che fa ritrovare una storia dimenticata.

ph. di Luciano Pasquini