Nella città in cui frequentavo il liceo – a metà del lunghissimo Corso che la attraversava – si trovava una libreria molto elegante, progettata e realizzata dall’artigiano più in voga e chic di quegli anni. Fu proprio lì che incontrai e cominciai ad amare quelli che, da quel momento in poi, sarebbero stati i miei migliori amici, i più cari tra molti altri.

I primi anni di liceo stavano scivolando via piuttosto veloci. Lavoro duro e intenso. Lavoro di costruzione.

Il mondo intorno a noi cambiava velocemente, spesso in modo violento, ed anche noi, come studenti, cominciammo a prenderne atto, perché eravamo dell’idea che saremmo potuti essere i protagonisti di quel cambiamento, che sembrava essere lì, a portata di mano.

Il mio liceo era decisamente orientato a sinistra, in tutte le sue – già allora – numerose sfumature.

Ricordo ancora le assemblee d’istituto accesissime, in cui si discuteva per ore di temi politici, ci si accalorava, con l’ausilio del professore di filosofia, un personaggio dal grande carisma, amatissimo da tutti noi.

Fino a quel momento la mia cultura era stata sostanzialmente solo scolastica. Conoscevo soltanto – e nemmeno troppo bene, perché li consideravo noiosi – gli autori che i professori ci costringevano a studiare sui manuali.

Quelle poesie, quei brani da tradurre non riuscivano ad appassionarmi, a comunicarmi nulla, se non la fatica della traduzione, dell’analisi, dello studio. Non c’era niente, in quelle righe, che io trovassi vicino al mio sentire.

Poi, come di colpo, i miei occhi si spalancarono e si sviluppò in me l’attrazione per i due elementi che da allora mi hanno sempre appassionato: la politica e la cultura.

Avevo messo a fuoco con molta lentezza la politica, partendo da un punto di vista particolare: il femminismo; fu la cultura, però, a diventare per me la chiave di lettura della realtà, la bussola che da allora mi ha sempre accompagnato.

Fu nelle discussioni con i miei compagni che mi avvicinai a lei per la prima volta in modo autonomo, fuori dalla mediazione operata dalla scuola.

Intorno ai diciassette anni cominciai a leggere come una pazza. Fu anche attraverso le mie letture che, tra i diciassette ed i diciotto anni, mi ritrovai a subire una vera metamorfosi, le cui conseguenze, a cascata, modificarono la struttura di ogni parte della mia esistenza.

Non potevo saperlo ancora, ma gli scaffali in legno di quella libreria – con i loro trafori, le loro incisioni, i loro pupazzi dalla testa tonda e dagli occhi di vetro – contenevano una serie di cariche esplosive che avrebbero aperto varchi duraturi ed irreversibili nella mia mente.

Tutto era iniziato con le discussioni in classe e con la lettura regolare dei quotidiani, con cui cominciavo a decifrare quello che mi accadeva intorno.

A volte compravo “Il Manifesto”, più spesso “La Repubblica”, perché aveva un numero maggiore di pagine e dava molto spazio, oltre che alla politica, anche a tutte le manifestazioni culturali: teatro, cinema, musica, libri.

In classe parlavamo spesso, tra di noi, di letteratura, di filosofia: avevo intorno compagni preparatissimi su tutto. Questa loro profondità mi spinse all’emulazione. Volevo migliorare, per potermi confrontare con loro alla pari e l’unica strada praticabile era quella della conoscenza, della lettura.

Volevo conoscere. Tutto – possibilmente. Volevo imparare ad esprimermi in modo corretto e convincente, per poter dire la mia senza sentirmi impacciata. Per raggiungere questi obiettivi, cominciai a leggere in modo quasi onnivoro.

Avevo sempre pochi soldi da spendere, ma questo non mi scoraggiò. Quell’anno andai a lavorare come inserviente in un hotel del mio paese e, alla fine dell’estate, partii per Firenze e spesi in libri molto di quello che avevo guadagnato.

Con regolarità, poi, entravo in quella libreria del Corso – dentro la quale acquistavo anche il quotidiano – per vedere se per caso fosse uscito qualcosa di interessante.

C’era sempre qualcosa di interessante da leggere.

Entrarono così a far parte della mia vita tre o quattro compagni di viaggio che, da allora, sono restati sempre al mio fianco, come dei veri e propri punti cardinali.

Per primo arrivò Sigmund. Entrò da una di porticina laterale, intitolata “Psicopatologia della vita quotidiana”: attraverso quelle pagine appresi nomi e concetti per me totalmente nuovi, quali inconscio, atto mancato, psicoterapia. Vennero poi opere più consistenti, come “L’interpretazione dei sogni”, i “Casi clinici” e molti altri.

Compresi per la prima volta che c’è un abisso tra quello che sembriamo visti dall’esterno e quello che siamo veramente e che la nostra mente è costantemente occupata dallo sforzo di tenere a bada tutte le parti – spesso tanto diverse – che ci compongono.

Chi determinò una svolta decisa nel mio modo di essere fu però Friedrich Wilhelm.

Il mio compagno di classe genialoide – quello che il primo giorno del liceo aveva sgonfiato irreversibilmente il mio ego, con la sua conoscenza approfondita di quasi tutto lo scibile umano – leggeva già da tempo questo filosofo, ovviamente in lingua originale.

Presa da un insano spirito di emulazione, acquistai “Così parlò Zarathustra” e fui ammaliata da quelle pagine, dalla vis polemica di quell’uomo che – lo scoprii poco dopo – scriveva i suoi libri soprattutto per aforismi. Mi innamorai degli aforismi. Parlavo per aforismi. Scrivevo per aforismi.

In preda al delirio, infatti, riuscii a leggere buona parte dei suoi scritti e quello fu l’inizio della mia fase nichilista, che mi portò alla scelta dell’ateismo praticante, con grande scandalo e costernazione di mia madre.

Ad addolcire il tutto arrivò Marcel.

Giunsi a lui quasi per caso e fu amore a prima vista. Il più grande amore della mia vita.

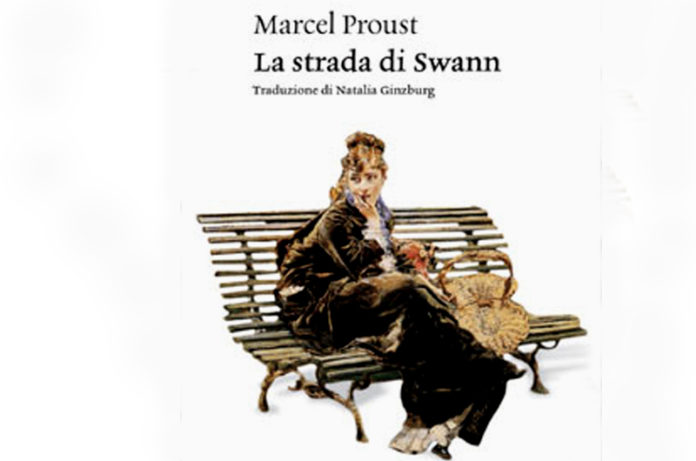

In quella libreria del Corso comprai “La strada di Swann” nella traduzione di Natalia Ginzburg e lessi quelle quattrocento pagine tutte d’un fiato, passando subito al volume successivo e, in capo a qualche anno, fino all’ultimo.

Da allora non ho più smesso: giunta alla fine del volume che si intitola “Il tempo ritrovato”, riparto di nuovo dal primo e così via. Faccio questo da più di quarant’anni, perché “Alla ricerca del tempo perduto”, oltre ad essere un monumento letterario ineguagliabile, mi ha insegnato molto di quello che so sulle persone e sul loro modo di agire e di pensare.

Per ultimo arrivò Carletto. Con lui modificai definitivamente la mia visione politica.

In quegli anni era molti di moda possedere “Il Capitale”, tenerlo in bella vista su uno scaffale, per dimostrare a tutti di essere dei veri comunisti. Provai a leggerlo, ma compresi subito che non faceva per me: troppo complesso ed arido, per me che già allora non avevo il pallino degli studi di economia.

Imparai quasi a memoria, invece, “Il manifesto del Partito Comunista” e si definì in me – senza che si verificassero mai più seri ripensamenti – una lettura della società, della storia, dei processi dell’economia, che operò una specie di rivoluzione copernicana che mi mise finalmente nel punto di osservazione corretto della realtà: quello degli sfruttati.

Welcome!Log into your account