L’immigrazione in Italia assumeva dimensioni importanti già negli anni settanta, ma è con l’inizio del terzo millennio che il fenomeno ha cominciato a incidere in maniera significativa sui dati demografici nazionali. A oggi, l’ultimo rapporto Eurispes stima che l’incidenza di stranieri sulla popolazione italiana si aggiri intorno all’8%, di cui il 3% di religione islamica. Sono uomini, donne, adolescenti e bambini che scappano da povertà, guerre civili e soprusi. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la maggior parte dei migranti che sbarca sulle nostre coste arriva prevalentemente dall’Africa subsahariana, sfidando il Mediterraneo anche in inverno, quando i margini di sopravvivenza sono davvero ridotti ai minimi. Ma i gommoni della speranza salpano pure da: Pakistan, Afghanistan, Senegal, Mali, Ciad, Egitto e Siria. Ogni anno, sono migliaia le persone che arrivano in Italia, dopo devastanti traversate in mare e, per quel che riguarda l’emigrazione africana, la Libia ha un ruolo preciso nel controllo dei flussi migratori. Questo paese, è ormai noto, ha la funzione di inquietante snodo per l’organizzazione criminale che gestisce questi viaggi per tutte le persone che, una volta raggiunta Tripoli, si rendono conto del caos in cui versa lo stato libico in seguito alla morte di Gheddafi e dell’efferatezza del governo militare che attualmente ne controlla il territorio, impegnato fra l’altro anche nella lotta contro l’Islam e l’Isis. L’Italia e, in particolare, la minuscola isola di Lampedusa rappresentano il porto d’Europa per i numerosi disperati che si aggrappano al sogno di costruirsi altrove una vita migliore. Ma la questione è complessa e quasi sempre le ambizioni di questi uomini e donne straniere si infrange nelle mura delle prigioni libiche, ormai dei veri e proprio lager, e nei CARA, i centri d’accoglienza nostrani, spesso totalmente disorganizzati e inadeguati ad accogliere un numero ragionevole di richiedenti asilo politico. La situazione in Italia non è conosciuta in maniera corretta, c’è disinformazione sull’argomento e spesso i media nazionali preferiscono fomentare paura e sospetto, piuttosto che analizzare il problema con lucidità per metterlo a fuoco e trovare soluzioni utili per tutti. Ce lo spiega Michela Vagnozzi, 27enne vitorchianese, che a fine luglio è stata per una decina di giorni sull’isola di Lampedusa insieme a una cinquantina di coetanei associati ad Amnesty International, organizzazione non governativa che si espone per la difesa dei diritti umani nel mondo. “Da tempo leggo e ascolto notizie che riguardano i barconi su cui si ammassano centinaia di disperati e mi sono resa subito conto che la questione stava diventando gravissima – racconta Michela, che da un paio d’anni svolge il servizio civile presso il Comune di Vitorchiano, vivace paese della Tuscia, soprattutto in estate, tra sagre e rassegne letterarie e teatrali – E così non ci ho pensato due volte a partecipare all’iniziativa promossa da Amnesty International per andare a monitorare dal vivo ciò che succede a Lampedusa, un progetto aperto a 50 ragazzi under 35, provenienti da tutto il Paese”.

Qual è la situazione sull’isola siciliana?

“E’ tremenda, come purtroppo sospettavo e sospettavamo: i porti sono chiusi, i civili non possono assistere agli sbarchi e i centri di accoglienza sono off limits. Questa forma di censura non lascia trapelare nulla di buono, anzi, la mia sensazione è che quando si agisce così è per evitare di mostrare orrori. Al di là delle migliaia di morti che negli ultimi anni vengono trasportati dalle onde del mar Mediterraneo”.

Cosa intende per omissione di orrori? Ci spieghi meglio…

“Buona parte di gommoni e barche partono dalle carceri libiche, che dopo la caduta di Gheddafi si sono trasformati in veri e propri campi di concentramento, come dimostrano numerosi reportage e inchieste pubblicate di recente. Lì le persone vengono seviziate e lasciate morire di fame. Temo che i migranti che oggi sbarcano nelle nostre coste non siano più quelli di 4 o 5 anni fa, ossia persone in cerca di un destino migliore, ma fantasmi sopravvissuti per caso a qualsiasi forma di sevizia!”.

Ha incontrato professionisti che operano sull’isola e che hanno confermato questa vostra impressione?

“Certo, a Lampedusa c’è chi addirittura parla di Olocausto del Mediterraneo. In primis Pietro Bartolo, l’unico medico di base sull’isola dal 1992, che ha girato anche diversi video agghiaccianti sulle condizioni dei migranti in arrivo, alcuni dei quali sono addirittura scuoiati, frustati, pieni di cicatrici e di segni di aberrante violenza. Esiste pure il forum Lampedusa solidale, gestito da don Carmelo La Magra e da alcuni operatori di Mediterranea Hope, che conoscono bene la realtà dell’isola, in quanto vi operano da diversi anni”.

E la politica locale come si sta muovendo?

Il nuovo sindaco, Totò Martello, è subentrato da poco a Giusi Nicolini e credo ci sia un bel po’ di confusione al momento. Fra l’altro il Ministero degli Interni ha optato di donare 12 motovedette alla Libia per controllare le loro coste. Un’operazione costosa e terribile allo stesso tempo, perché equivale ad avvallare quanto succede nelle loro prigioni e a sorvegliare il loro filo spinato”.

Quale soluzione proponete per risolvere una questione così delicata?

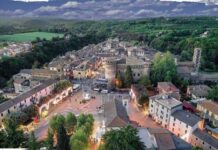

Non è semplice, ne sono consapevole, ma bisogna prendere spunto da chi ha intercettato la prospettiva migliore. Ed è il comune di Riace, dove il sindaco, Domenico Lucano, ha assegnato ai rifugiati case, cibo e lavoro, amministrando con intelligenza i 30 euro giornalieri che il Comune riceve per ogni immigrato, facendo sì che quel denaro venga speso anche per rivitalizzare l’economia locale. In pratica, ai migranti non vengono dati dei soldi, bensì dei bonus di diverso valore che sono accettati soltanto nel piccolo borgo calabrese. In questo modo la statica economia della cittadina sta tornando a girare”.

Foto di Amnesty International Italia