Andare per erbe fa bene al fisico, alla mente e al palato. Nella Tuscia viterbese il consiglio è di percorrere i campi della Maremma o le forre alle porte di Viterbo, tra speroni tufacei presidiati da antichi castelli e vecchi casali, dove spuntano negli anfratti e sotto gli alberi luppoli, asparagi selvatici, strigoli, cicoria, borragine, raponzoli, pastinache, tarassaco, valeriana.

La mentuccia ai bordi dei sentieri che dipartono dalle tombe dipinte di Tarquinia o dalle antiche pietre dell’Ara della Regina, profuma il vento del mare ed evoca i ricordi della civiltà etrusca. Premure particolari per la finocchiella regina delle erbe aromatiche. E’ una mano santa nella pasta e fagioli, nell’acquacotta, nella porchetta e nella misticanza.

A Tuscania, nella valle sottostante il colle di San Pietro, le rive umide del Marta, che trascina al mare le acque del lago di Bolsena, assicurano il crescione, il gurgulestro e la menta acquatica. Più in là s’apposta la necropoli etrusca della Madonna dell’Olivo con le famose tombe Curunas. Erbe d’autore anche a Pian di Voce e ai bordi del laghetto del Pellicone a Vulci.

L’alloro s’annusa ovunque. Così “odiato” da Carducci e così amato da Apollo, rimanda a quella nobiltà che si fa prestigio nelle gloriose ghirlande in capo a poeti, generali, atleti e neo-laureati. Che dire della sua fragranza quando s’accosta all’anguilla del lago di Bolsena o ai fegatelli di maiale messi ad arrostire su carboni ardenti?

A ridosso del litorale marino, c’è il cardo, antenato regale del carciofo, che, insieme alla bietola selvatica, punteggia a primavera vaste distese di prati. Il rosmarino è di casa, tanto è diffuso ovunque, soprattutto nei terreni fronte mare. Quale simbolo di immortalità, veniva deposto accanto al faraone prima dell’ultimo sigillo tombale. Che facesse bene alla pelle ce lo conferma una delle più avvenenti favorite del re Sole, Madame de Savigné, che ne faceva buon uso anche contro la depressione, durante i lunghi inverni di Versailles.

Vale la pena di raggiungere i calanchi biancastri della valle del Tevere, nel versante orientale della Tuscia per godere dell’incredibile scenario di Civita di Bagnoregio, malferma e abbarbicata da secoli ad una rupe di tufo dai piedi di argilla. Nelle trattorie del posto, si possono gustare le frittelle di salvia, da abbinare ad un bicchiere di frizzante Est! Est!! Est!!!

Nelle necropoli rupestri di Castel d’Asso, Norchia e Blera e a Feleri Novii, laddove la vegetazione si fa più arida, c’è da raccogliere cipiccia e lattughella. Prodighi di erbe selvatiche anche le sponde del torrente Lelia che scivola sotto il ponte di fra’ Cirillo alla Roccaccia di Monte Romano.

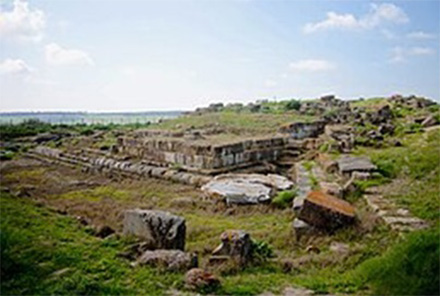

Tra i ruderi di Ferento prospera una mentuccia di odore intenso e sapore vigoroso che rende unica la panzanella, con olio extravergine, sale e pomodorini. La sua presenza si fa sentire d’estate durante le rappresentazioni teatrali.

Benedetti contadini dei tempi andati. Saggi, diffidenti, positivi, terragni, testardi. Quante volte ricorrevano alle erbe selvatiche per curare ferite, indigestioni, stitichezze? Risolutivi gli infusi e gli impiastri a base di asparago o malva (ma non solo) per fastidiose gastriti o devastanti mal di denti.

Le erbe dei campi hanno una straordinaria utilità antiossidante e se nostri padri ne facevano largo consumo, vuol dire che ne conoscevano le qualità depurative e rinfrescanti. Dissenteria, gotta, calcoli renali, impotenza, depressione, isterismi, artriti, ulcere (l’elenco è infinito) non sono che alcune tipologie di “acciacchi” cui le erbe darebbero ristoro.

In cucina i consigli sono infiniti. Ne diamo uno: le frittelle di borragine. Fatele così:

Lavate accuratamente le foglie per poi immergerle un attimo nell’acqua bollente. Lasciatele scolare su un panno asciutto e su ognuna depositate un filetto di acciuga e un dado di mozzarella. Poi arrotolatele prima di immergerle una ad una in una pastella di acqua e farina. Quindi fatele cadere nella padella con olio bollente. A metà cottura giratele e quando sono imbiondite mettetele ad asciugare su carta assorbente. Servitele calde, dopo averle benedette con una lacrima di limone.

Nella cover la pianta di borragine

L’autore*

Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.