Vetralla risponde al metaverso e all’intelligenza artificiale con la flemma e la sapienza di artigiani e contadini dei tempi andati, quando nei lavori quotidiani contavano le mani, la fatica e l’esperienza. Ce ne dà prova il piccolo museo della Città e del Territorio messo su alcuni decenni fa da Enrico Guidoni ed Elisabetta De Minicis (storici e docenti universitari) negli ambienti di una vecchia torre detta di Porta Marina, conficcata dal Quattrocento nelle mura medioevali a presidio del centro storico.

I due studiosi avviarono agli inizi del Novanta la raccolta e l’ esposizione ragionata di una preziosa documentazione sulle tradizioni urbanistiche ed architettoniche dei borghi, con più riguardi per quelli della Tuscia viterbese, che col passare degli anni si è arricchita di valore ed interesse sul filo di cinque aree tematiche rivolte a tecniche costruttive e antichi mestieri.

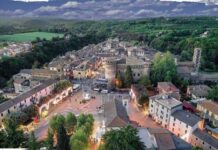

Oggi, in clima di rianimazione dei borghi, dopo inarrestabili espulsioni degli abitanti, il museo assurge a dignità culturale, pronto ad arricchire il paniere turistico di Vetralla, peraltro ben assortito di castagneti e faggete per trekking e fungaroli, di una statio sulla Via Francigena (Foro Cassio) in arrivo da Viterbo e diretta a Roma, ruderi archeologici sparsi ovunque, un paio di chiese da asterisco tra le vecchie case, centro storico con sguardi esclusivi su balconi, portali e finestre, tradizioni plurisecolari di artigianato del legno e della terracotta, una cerimonia nuziale unica al mondo come lo Sposalizio dell’Albero e una produzione stellata di extravergine di oliva.

C’è anche la sorpresa di un “Giardino segreto” allestito da una vivace coppia di artisti del nord Europa, amanti dell’Italia e di Vetralla (Susanna Ohtonen e Rudolph Hupperts) che hanno creato a bordo centro storico un laboratorio-cenacolo per la diffusione del Belcanto italiano, fresco di patrimonio Unesco.

Abbiamo detto una torre tardo medioevale e tale è, nell’impianto circolare, nell’odore acre dei suoi interni pietrosi in cui si aprono spelonche e una fossa utilizzata come raccolta granaria o come “butto” (dove si gettavano rifiuti e immondizie), con luci sommesse, ma efficienti alla lettura di didascalie chiare e comprensibili (pregio non comune) a commento di una dovizia di materiali in pietra, ferro, legno laterizi e ceramica, in vetrine ordinate, tra penombre che inducono a passi prudenti e a gesti lenti e misurati.

Oggetti di ogni fattezza e misura, da un gigantesco mantice da fabbro, a botti e attrezzi legati al ciclo del vino (sistemati in una grotta scavata nel tufo) , ad una campana ancora intonata a scandire le ore e la chiamata dei fedeli, fino a campionari di utensili di lavoro, ognuno con la propria forma e utilità, e ad utensili di uso domestico che sanno di mani rugose, destrezza, ritualità, raduni serali intorno al paiolo o davanti ad una pignatta odorosa di minestra. Anche plastici in scala di architetture medioevali e di alcuni impianti urbanistici.

Osservando i dettagli, ne sapremo di più su cave, ferriere, boschi da taglio e fornaci, sulle attività che vi si svolgevano e gli utensili ad esse legati. Il museo ci propone inoltre la documentazione completa delle attività degli ultimi artigiani locali ancora vivi, depositari di un’arte tramandata nei secoli.

Guidoni e De Minicis hanno pure promosso la catalogazione di tutte quelle categorie di beni culturali considerati maggiormente a rischio della Tuscia, come case private, mura medievali, pavimentazioni storiche, strade alberate, arredo urbano, giardini storici, cavità artificiali e molto altro, offrendo una valida documentazione sul reale stato del patrimonio locale e suggerendo un corretto restauro e una coerente valorizzazione degli stessi.

Al piano superiore si apre una sala accogliente per incontri e conferenze, resa gradevole da arredi in terracotta la cui fattura, griffata da uno sberleffo giallo-verde sull’impasto argilloso, è garanzia di made in Vetralla la cui produzione è facilmente riconducibile al padre dei vasai “Checco Lallo” entrato ormai nei libri di storia locale.

Il museo è inserito nel circuito dei musei a carattere demoantropologico della regione Lazio e questo particolare lo rende titolato a preservare la documentazione sui temi cui abbiamo accennato. Visitarlo ci fa bene e ci arricchisce. L’accesso, in attesa di una articolazione strutturata, per ora è su richiesta e in alcune occasioni particolari (info . 393.2127125 – 0761 461258).

L’autore*

Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.